En juin dernier, j’ai eu le plaisir de participer à la rencontre territoriale de la vie associative, organisée par Guid’Asso Paca, un réseau co-animé dans le Vaucluse par le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES) et l’Aprova84.

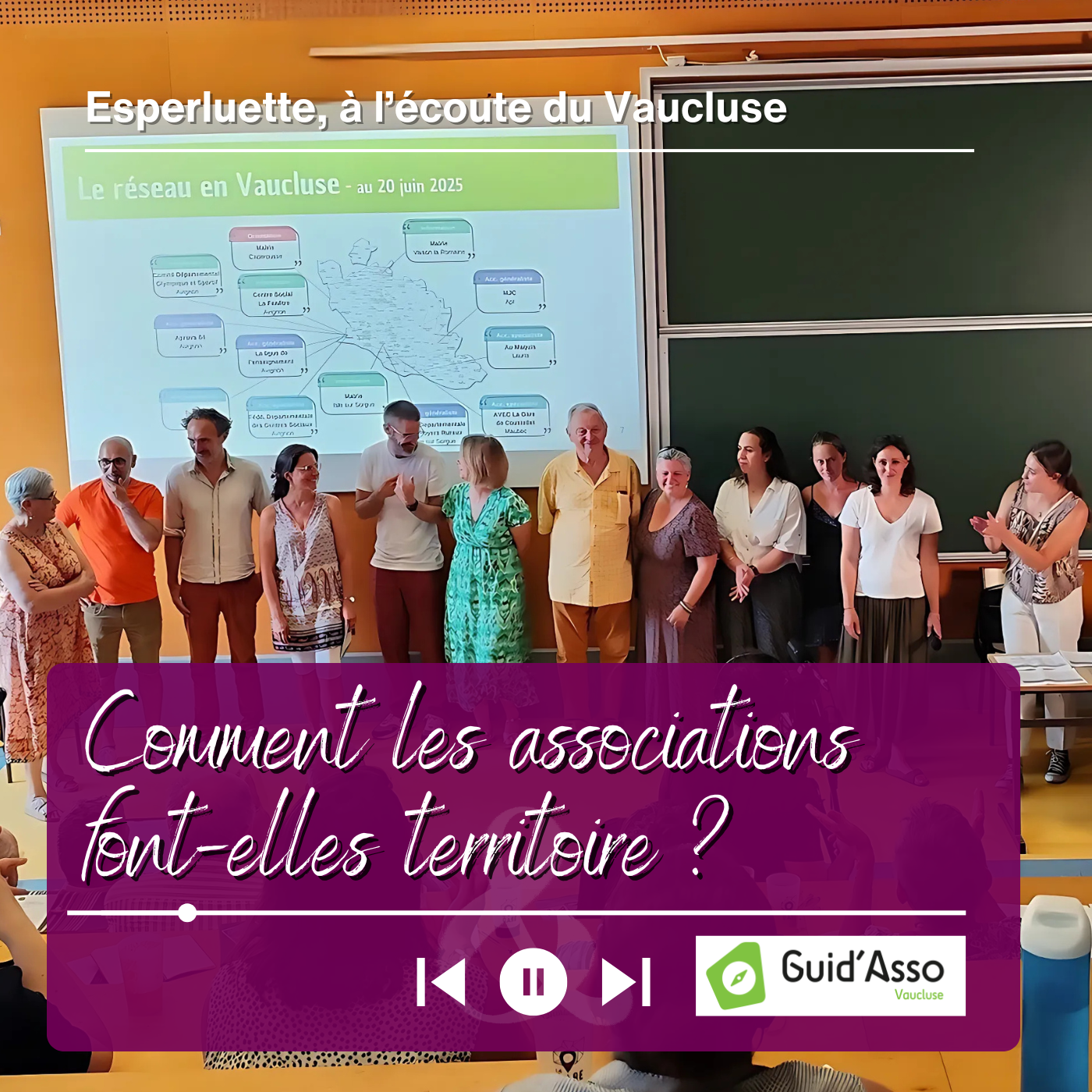

Cette journée, qui s’est déroulée dans la magnifique Université d’Avignon, intitulée « Comment les associations font-elles territoire ? », a rassemblé des responsables associatifs, des institutions, des bénévoles, mais aussi des citoyen·nes engagé·es du Vaucluse.

Peu importe leur taille ou leur raison d’être, les associations ont besoin d’accompagnement pour mieux se structurer, se développer et créer du lien sur leur territoire. Et c’est précisément le rôle de Guid’Asso.

À travers sept épisodes, je donne la parole aux intervenants et intervenantes de cette journée pour mieux comprendre les enjeux du monde associatif aujourd’hui.

Les sujets traités dans cette série :

- Présentation de Guid’Asso et l’Aprova 84

- La gouvernance associative

- Le bénévolat

- L’alliance associations – institutions

- Les associations vectrices de lien social

- Mesures d’impacts des actions associatives

- L’accompagnement des associations sur les territoires

Guid’Asso et Aprova 84, ensemble pour accompagner les associations sur le territoire

Pour lancer cette série, j’avais envie de vous présenter, si vous ne les connaissez pas encore, les rôles de Guid’Asso et de l’Aprova84.

Mes invitées pour en parler :

- Camille Morillon, Responsable du pôle bénévolat, engagement et vie associative du mouvement associatif Sud PACA,

- Sandra Castebrunet, Déléguée régionale du mouvement associatif Sud PACA,

- et Natacha Sire, Présidente de l’Aprova84

Merci à l’équipe d’Insercall pour l’enregistrement des interviews de cet épisode.

Gouvernance associative : impliquer tous les acteurs pour faire vivre son projet

Rencontre avec Salima Ezzahri, Déléguée départementale à la Fédération des centres sociaux de Vaucluse.

Une association regroupe des bénévoles, parfois des salarié·es, mais aussi des partenaires et des financeurs. La gouvernance associative permet de définir clairement la place et le rôle de chacun·e pour avancer collectivement sans créer de déséquilibre. La gouvernance associative n’est pas qu’une question technique, elle conditionne la vitalité, l’implication et la pérennité d’une association.

👉 Dans cet épisode, nous abordons :

• Ce que recouvre réellement le mot gouvernance associative.

• Le rôle et la place des bénévoles, salarié·es, partenaires et financeurs.

• L’importance d’accompagner les bénévoles dès leur arrivée et tout au long de leur engagement.

• Les leviers pour maintenir la motivation : équilibre, convivialité, clarté des missions.

Bénévolat, quelle valeur sociale et économique pour le territoire ?

Rencontre avec Benoît Leroyer, Délégué adjoint à la Fédération des centres sociaux de Vaucluse.

Échanges autour de la place centrale du bénévolat, de son rôle dans la cohésion sociale et de sa contribution, bien réelle, à l’économie locale. Comment reconnaître l’engagement de celles et ceux qui donnent de leur temps pour faire vivre une association et renforcer le lien social ?

👉 Au programme de cet épisode :

• Pourquoi le bénévolat n’est pas seulement une question de temps donné, mais une véritable valeur sociale.

• Comment mesurer l’impact économique de l’engagement bénévole sur un territoire.

• Les différents visages du bénévolat : de l’engagement ponctuel à la responsabilité d’administrateur·rice.

• Les enjeux liés à la fidélisation et à l’accompagnement des bénévoles.

• Comment les associations peuvent mieux reconnaître et valoriser les compétences apportées par leurs membres.

Associations et institutions, comment faire alliance ?

Rencontre avec Anaïs Besse, Directrice de la MJC d’Apt

Un échange qui met en lumière les tensions mais aussi les opportunités d’une meilleure coopération entre monde associatif et collectivités locales.

👉 Au programme de cet épisode :

- Pourquoi cette alliance est vitale pour la vie associative ?

- Comment renforcer la confiance et l’interconnaissance ?

- L’impact des baisses de subventions et de l’instabilité financière

- Les pistes de solutions

Associations, vectrices incontournables de lien social

Rencontre avec Solange Linhard, Coordinatrice de l’espace de vie sociale à la MJC d’Apt

Au-delà des services qu’elles proposent, les associations sont des actrices majeures de la cohésion sociale et de la vitalité d’un territoire.

👉 Au programme de cet épisode :

- Quels impacts positifs ce lien a-t-il sur la société et sur les individus ?

- Quels risques existent quand ce lien s’affaiblit ?

- Comment les associations peuvent-elles mieux mettre en lumière leur action, coopérer entre elles, et convaincre les élus de l’importance de ce travail ?

Mesurer l’impact économique des associations, une nécessité ?

Rencontre avec Éric Gauthier, Chargé de mission à l’association Au Maquis

Entre logique comptable et réalités du terrain, la mesure économique d’impact est un sujet central qui préoccupe beaucoup d’associations.

👉 Au programme de cet épisode :

- Pourquoi et comment mesurer l’impact de leurs actions ?

- Quels risques se cachent derrière des outils de mesure pensés avant tout pour des logiques financières ?

- Quelles alternatives pour valoriser aussi les effets sociaux, environnementaux ou culturels du travail associatif ?

Accompagner les associations, un enjeu pour structurer le territoire

Rencontre avec Stéphane Solaire, Directeur de l’association AVEC – La Gare de Coustellet

Pour conclure cette série, nous allons parler de l’importance d’écouter, de relier et de soutenir les initiatives locales pour mieux faire vivre nos territoires.

👉 Au programme de cet épisode :

- Que signifie concrètement « accompagner » une association ?

- Quels besoins de formation, d’information et de mise en réseau émergent sur le terrain ?

- Comment renforcer la coopération, la reconnaissance et la visibilité de toutes les associations, petites ou grandes ?

Références citées par les invité·es dans ces épisodes

- Guid’asso Paca

- Aprova84

- Mouvement associatif Sud PACA

- Fédération des Centres Sociaux du Vaucluse

- L’association Au Maquis

- MJC d’Apt

- Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES) Vaucluse

- Association AVEC, la Gare de Coustellet

- Plateforme pour devenir bénévole : jeveuxaider.gouv.fr

Vous avez aimé cet épisode ? Découvrez plusieurs associations qui agissent dans le Vaucluse

Produit par Marie-Cécile Drécourt

Productrice de podcasts depuis 2018 et anthropologue de formation, je crée des récits audio qui mettent en lumière les personnes, les métiers, les initiatives et les liens qui tissent notre quotidien.

Avec Esperluette, j’explore des histoires humaines, sociales, artistiques ou solidaires, ancrées dans le Vaucluse… et au-delà.

Forte de 20 ans d’expérience en communication et narration, j’accompagne également les entreprises, associations et indépendant·es dans la création de contenus audio authentiques, sensibles et pédagogiques.

👉 Plusieurs manières de travailler avec moi :

Épisode dédié dans Esperluette : un format sensible pour mettre en lumière votre mission, vos valeurs ou vos engagements.

Le Podcast Suspendu® : un dispositif solidaire pour offrir un épisode à une association ou une initiative qui vous tient à cœur.

Podcast en marque blanche : je conçois et produis votre podcast de A à Z, pour porter votre voix et vos histoires.

Accompagnement / Formation : je vous aide à créer et structurer votre podcast en toute autonomie, avec méthode et bienveillance.

Cette série d’épisodes dédiée au monde associatif a été enregistrée en juin 2025 et produit par Guid’asso, l’Aprova 84 et Marie-Cécile Drécourt (collaboration commerciale).

Pour les malentendant·es, les épisodes sont entièrement retranscrits ci-dessous :

Marie-Cécile : Pendant ce mois de septembre, le fil rouge de la série d’épisodes que je vais vous proposer sera de montrer comment l’énergie associative peut transformer un territoire. En juin dernier, j’ai eu le plaisir d’être invitée à la rencontre territoriale de la vie associative sur le thème « Comment les associations font territoire » organisé par Guid’Asso, le réseau co-animé par le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (SDJES) et l’Aprova84.

Lors de cette journée, des responsables d’associations, des institutions, des citoyens-citoyennes, des adhérents d’associations ont pu se retrouver pour réfléchir ensemble aux modèles associatifs et développer une vision autour des questions de la gouvernance, du rôle des bénévoles, de la création de liens sociaux et de leurs liens avec les institutions locales ou encore sur la question de la mesure d’impact de leurs actions.

Beaucoup de sujets à traiter, donc chaque atelier fera l’objet d’un épisode particulier. Mais pour lancer cette série, j’avais envie de poser les bases de cette journée et de vous présenter, si vous ne les connaissez pas encore, les rôles de Guid’Asso et de l’Aprova84.

On commence avec le réseau Guid’Asso. Le monde associatif est riche, multiple, parfois même un peu complexe. Et c’est justement là que Guid’Asso intervient. C’est Camille Morillon, Responsable du pôle bénévolat, engagement et vie associative et Sandra Castebrunet, Déléguée régionale du mouvement associatif Sud PACA, qui vont nous expliquer comment ce réseau fonctionne, à qui il s’adresse et ce qu’il permet concrètement, ici dans le Vaucluse, mais aussi partout en France.

Camille : L’objectif de Guid’Asso, c’est vraiment de rendre visible et lisible l’accompagnement à la vie associative sur les territoires. C’est-à-dire trouver un interlocuteur ou une interlocutrice de proximité, rapidement, pour répondre à mes questions, ou être orientée vers quelqu’un de spécialisé, qui pourra m’apporter des réponses et un accompagnement gratuit. Et au-delà de ça, effectivement, c’est un soutien pour les associations renforcées. Et à la fois, il permet aussi de redynamiser la coopération sur les territoires, entre les institutions, entre les acteurs associatifs, entre les institutions et les acteurs associatifs. C’est rien de nouveau, ça existe. Ça vient simplement renforcer l’existant, les besoins nécessaires à travailler ensemble, à revisiter, et permettre, dans tout ça, que l’association ait vraiment une solution rapide, actualisée, pour répondre facilement et être accompagnée dans l’ensemble des questions que traversent les associations, particulièrement aujourd’hui, dans le contexte que nous connaissons. Ce déploiement de Guid’Asso permet pour toutes les associations, y compris celles dans le milieu rural, qui n’ont pas forcément accès à tous les outils, à tous les contacts, d’avoir un interlocuteur qui va vraiment répondre rapidement à ces questionnements, ou le rediriger vers un acteur. Mais en tout cas, l’ambition est de ne plus laisser des associations dans l’isolement, selon où elles se trouvent ou selon leurs méconnaissances potentielles du réseau qui pourrait les aider. Ce réseau Guid’Asso est né d’une initiative dans les Hauts-de-France. C’est le mouvement associatif qui avait détecté, des problématiques de connaissances entre les différents services de l’État, de connaissances des acteurs qui soutenaient les associations, de dispositifs qui étaient plus ou moins utilisés selon les zones géographiques. Et l’idée était de restructurer ce réseau, de rassembler ce grand réseau de personnalités, d’acteurs institutionnels, associatifs, qui travaillaient au service des associations et de les faire travailler ensemble, de se connaître mieux et d’harmoniser. Cette offre d’accompagnement concrètement, aujourd’hui, Guid’Asso a été déployée dans notre région Provence Alpes Côte d’Azur depuis 2022. Il a consisté justement, nous, avec les services de l’État, à rassembler tous les acteurs, à les repérer, à faire un diagnostic, repérer qui travaille à l’accompagnement des associations, quels qu’ils soient les mairies, les institutions, les maisons front service, les différents services de l’État, l’ensemble des dispositifs qui existent, les acteurs associatifs, les têtes de réseau, évidemment, et d’autres, repérer l’existant et ensuite faire en sorte, au niveau de chaque département, que le service de l’État et le co-animateur départemental associatif puissent se charger de cette animation. Il ne suffit pas de justement repérer qui travaille au soutien associatif, mais de les faire travailler ensemble de manière continue, de renforcer leurs besoins et de faire en sorte que le service de l’État et le co-animateur puissent se charger de cette animation. Il ne suffit pas de pouvoir avoir accès, pour toute association, à un contact, un nom, un prénom, une structure, un téléphone, un mail, rapidement sur un site internet guidassopaca.fr, qui permette d’apporter une réponse très rapide, selon mon questionnement en tant que bénévole, en tant que dirigeant, en tant que salarié associatif, que je rencontre dans la vie de tous les jours au sein de mon association.

Marie-Cécile : Le réseau Guid’Asso place à l’Aprova84, qui coanime avec le SDJES le réseau dans le Vaucluse et qui est labellisé dans la catégorie accompagnement généraliste. C’est Natacha Sir, sa présidente, qui va vous expliquer, avec des exemples concrets, en quoi un accompagnement peut être clé dans la réussite de la création d’une association et dans sa vie au quotidien.

Natacha : Quand on ne connaît pas du tout le monde associatif et qu’on a un projet qu’on veut valoriser dans le cadre d’une asso, souvent on est un peu démuni, alors on va chercher sur internet, on peut aller s’informer, demander à droite à gauche, mais on n’est pas professionnel du monde associatif, donc il y a plein de clés qu’on n’a pas forcément et on a besoin d’être aidé, d’être accompagné pour réfléchir à comment on écrit des statuts, c’est quoi les différentes étapes de création d’une association, comment on contacte la préfecture pour déposer ses statuts, quelles sont les étapes d’une assemblée générale constitutive, et puis après, comment on fait une assemblée générale tous les ans, combien il faut en faire dans l’année, qu’est-ce que c’est qu’un budget, comment on fait un dossier de subvention, quelles différentes institutions peuvent être partenaires de notre projet, quelles sont les associations dont les thématiques se rapprochent de la nôtre, c’est assez technique finalement, il y a plein d’étapes nécessaires, et être accompagné là-dedans, c’est essentiel pour ne pas se tromper, pour pouvoir avoir un cap. Par exemple, à l’Aprova, ce qu’on peut proposer comme accompagnement aux étudiants, c’est d’être accompagné. Dans nos associations, c’est du conseil, donc les membres bénévoles d’associations ou les salariés d’associations peuvent téléphoner à l’Aprova et poser toutes les questions qu’ils ont à poser. Ils peuvent aussi se rendre sur notre site internet, on a un certain nombre d’informations qui sont directement en ligne, et on peut également participer à des formations ou des temps d’échanges, par exemple dans les petits déjeuners associatifs où on propose aux gens de se rencontrer, d’échanger. Et puis donc, dans les formations, on peut avoir des informations, sur les histoires de comptabilité, les questions de trésorerie, comment on embauche des salariés, comment on mène des réunions, comment on travaille en intelligence collective, réfléchir autour de la gouvernance, pourquoi pas se former au CFGA, donc c’est le certificat de formation à la gestion associative. C’est très important de trouver des structures qui soient capables de comprendre votre demande et de vous aiguiller, de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre formation. C’est en tout ça que l’accompagnement, c’est un des rouages essentiels pour la mise en œuvre du projet associatif sur un territoire.

Marie-Cécile : Aujourd’hui, on s’intéresse à une question centrale pour la vie associative, comment la gouvernance d’une association peut-elle impliquer ses différents acteurs ? Pour en parler, j’ai tendu mon micro à Salima Ezzahri, la déléguée à la Fédération départementale des centres sociaux. Avec elle, on revient sur les échanges qui ont eu lieu dans l’atelier pour interroger la façon dont une association peut être réellement participative.

Salima : Salima Ezzahri, je suis déléguée départementale à la Fédération des centres sociaux de Vaucluse. Qu’est-ce que ça veut dire la gouvernance pour une association ? Justement, le petit exercice du début, c’était de se mettre d’accord. Sur ce qu’on y mettait derrière, gouvernance associative. Donc voilà, un petit exercice un peu de définition collective. Pour nous, c’est un ensemble de personnes différentes, avec des compétences différentes, qui vont partager un objectif commun et qui vont porter un projet qui est plutôt partagé, avec des regards un petit peu croisés, des compétences un petit peu croisées. C’est aussi le fonctionnement de la structure de l’association. Donc au moment où on va se répartir notre organisation associative, avec toutes les personnes qui sont impliquées, comment on va aussi définir les rôles et les missions de chacun, la définition des rôles et des pouvoirs aussi, parce que dans une association, on a différents acteurs. Donc quel est le rôle, la place de chacun ? Donc voilà, comment on va structurer et organiser pour la finalité, la visite du projet associatif ?

Marie-Cécile : Dans une association, on parle souvent des bénévoles, mais il peut aussi y avoir des salariés, il peut y avoir plusieurs statuts différents et des fois, ça peut être compliqué à gérer ?

Salima : Là, on avait des profils d’associations qui étaient gérés uniquement par des bénévoles. Et on avait aussi des associations qui étaient pilotées aussi avec des salariés, des professionnels. Après, dans les gouvernances, on parlait aussi de parties prenantes à la gestion de l’association, au pilotage de l’association. On peut y avoir ceux qui financent l’association ou ceux qui participent aussi au comité de gouvernance de l’association. Donc ça peut être les partenaires institutionnels, en ayant toujours aussi cette précaution de dire quel rôle, quelle place ils ont. Est-ce qu’ils ont aussi un droit de vote sur l’association, même si ils ont un droit de regard et qu’ils participent aussi à l’accompagnement de l’association. Mais voilà, c’est de limiter un peu les champs de compétences des uns et des autres. Ce qui est important, c’est que chacun trouve sa place et circonscrit bien aussi son rôle.

Marie-Cécile : Est-ce que le type de gouvernance, ça peut permettre une meilleure implication des différents acteurs et une meilleure animation de l’association ?

Salima : Ce qu’on a dit, ce qui était important dans la gouvernance, c’était le modèle démocratique. Du coup, c’était de pouvoir entendre la parole de tous et voir que les personnes aussi s’expriment. Ça, c’est important. Mais du coup, les prises de décisions se fassent aussi sur un modèle démocratique. Donc, on dit souvent une personne, une voix dans le monde associatif. Mais là, du coup, c’est le processus démocratique et comment sont prises et où sont prises les décisions. Donc, ça, c’est important. Et quand il y a des salariés, c’est aussi comment les salariés sont partie prenante de cette organisation. Certaines associations qui ont pas mal de salariés, on peut avoir des représentants aussi du personnel qui siègent aussi au conseil d’administration. On peut avoir des associations où il y a un collège aussi des salariés. Il y a des associations aussi qui ont dans le portage associatif. La fonction de direction qui est associée aussi aux côtés de la gouvernance. Donc, on a posé aussi le cadre. Quand il y a une direction, c’est le schéma de délégation, c’est-à-dire qui doit faire quoi. Et de délimiter aussi le champ de responsabilité au pilotage de la fonction employeur aussi de l’association quand il y a des salariés.

Marie-Cécile : Et on parle de plus en plus de nouveaux formats de gouvernance partagée. Est-ce que c’est un vrai futur pour les associations qui permettrait peut-être avec moins de hiérarchie, mais de créer plus de collaboration ? Et justement, cette écoute, cette entente. Est-ce que c’est quelque chose qui peut fonctionner ?

Salima : Ce qui est important, c’est surtout comment les habitants d’un territoire, comment des bénévoles d’une association, des adhérents d’une association vont s’impliquer en fait dans une association. Donc, c’était plutôt de renvoyer à c’est quoi la place de l’habitant, de l’usager, du bénévole au sein de cette association. Et de surtout penser un peu le processus en fait d’accompagnement. Comment on va lui expliquer les valeurs de l’association ? C’est quoi notre projet ? C’est quoi notre finalité ? Et du coup, de l’accompagner un peu à s’intéresser à ce qu’on va apporter et un peu ce bien commun en fait qui est l’association. Comment collectivement, en fait, on va s’assurer, être garant que la finalité de l’association, elle soit garantie par tous les acteurs qui partagent les valeurs et les objectifs de l’association. Donc, c’est plutôt une question de sens. Et après, une question de moyens. Dans les moyens, c’est plutôt comment on va l’accompagner et comment tu vas fédérer des gens pour porter le projet. Et ça pose la question de, dans les instances type concertation. Dans ces administrations, c’est quoi la place ? On va parler le projet, on va parler le territoire, on va parler les finalités, comment on va préserver le lien social de notre territoire, le maillage territorial, la vie des associations locales, mon engagement citoyen. Voilà, c’est vraiment le sens, comment on le préserve et du coup, comment on pense cet accueil, cet accompagnement des bénévoles au sein de l’association.

Marie-Cécile : Effectivement, des bénévoles, ça va, ça vient dans l’association. Donc, ça veut dire que quand on les accompagne, il faut reprendre les choses au début, souvent, pour reposer les bases. Mais aussi, il faut les former. On a parlé formation, c’est peut-être pas forcément le bon terme, mais en tout cas, d’accompagnement pour qu’ils aient à la fois les compétences techniques, mais aussi toutes les valeurs de l’association et que ça soit bien aligné pour que le groupe fonctionne.

Salima : Oui, effectivement, on a posé le mot formation. Alors, ça a créé, suscité de la discussion. Quand on s’engage et qu’on a envie de filer un coup de main en tant que bénévole, c’est pas forcément pour aller se former quand souvent, on a eu aussi une carrière derrière soi. Donc, ça pose la question de plutôt de l’accompagnement. Après, ça a renvoyé à qu’est-ce qu’on demande aux bénévoles, en fait ? Est-ce qu’on lui demande d’être un technicien ? Soit il vient avec des compétences qu’il a envie de mettre au service de l’association et là, c’est bienvenu. Mais comment on va pas forcément l’injonctionner à avoir des compétences pour pouvoir être bénévole, en fait ? Du coup, c’est pas d’inverser le propos, mais plutôt de dire, en fait, t’as envie de t’engager, on partage des valeurs communes. Comment, avec nos compétences propres, spécifiques ou pas, on va faire le chemin ensemble, quoi ? Ça renvoie aussi à la question de l’accompagnement. En fait, aujourd’hui, on souffre, et ça a été évoqué par le collectif, de gens qui ont envie de s’engager au pilotage de l’association, à la gouvernance de l’association. On a des bénévoles ponctuels et la France souffre pas de bénévolat, mais par contre, elle souffre d’administrateurs, en fait, de gens qui ont envie d’être au pilotage de l’association.

Marie-Cécile : Oui, parce que ça demande du temps.

Salima : Voilà. Et il y avait la question du temps, de l’engagement et ce que ça suscitait, en fait, être au pilotage de la gouvernance, en fait, avec ce volet un peu technique, ce volet un peu de décision. C’est l’équilibre entre quel engagement j’ai, quel plaisir j’ai aussi à rester dans l’association et comment je passe pas le pas entre ça devient contraignant, ça devient usant et ça me prend beaucoup de temps. C’est vraiment le jeu des équilibres qui est hyper important, en fait, dans cette histoire, quoi.

Marie-Cécile : Compliqué, des fois, à garder, ouais. Quels outils on peut mettre en place pour garder cette motivation, ce lien entre les différents acteurs des associations ? Qu’est-ce qui a été cité ? J’ai entendu des apéros.

Salima : Ah ouais, la convivialité, ça, c’est quand même… Pour le tissu associatif, c’est le plaisir de se rencontrer, de se retrouver. C’est conserver, garder ces moments de convivialité, apprendre à se connaître. C’est pas… Quand t’es dans la gouvernance, c’est pas juste trois réunions par an, en fait. C’est comment t’animes ta vie associative, comment t’embarques les gens dans le projet de la structure, comment tu fédères autour d’une structure, d’un projet. Donc c’est vraiment la convivialité, l’interconnaissance, ça, c’est un élément indispensable et qu’il faut qu’on puisse conserver. Parce qu’il y avait des… Dans l’atelier, il y en avait qui disaient qu’en fait, qu’ils se voyaient quatre fois par an, quoi. Donc c’est… Enfin… Ouais, donc ça pose des questions. Des questions en termes de… En fait, pour piloter l’association, tu fais comment ? Après, il y avait des choses pour délimiter un peu les missions, comment on se partage les tâches, en gros. Donc du coup, c’était de partir un peu sur des fiches missions bénévoles. C’est comment on rend attractif aussi l’association. Donc ça passe aussi par de la communication, ça passe aussi par participer à des instances sur la vie associative, ça peut passer par différents biais.

Marie-Cécile : Qu’est-ce que ça peut apporter, justement, cette initiative de Guid’Asso pour aider les associations à gérer toutes ces problématiques ? Toutes ces problématiques que tu as citées précédemment ?

Salima : Guid’Asso, c’est avant tout un élément repère par rapport à son territoire, là où tu agis, par rapport à une structure qui est plutôt en proximité géographique aussi avec toi, parce que c’est aussi le concept d’avoir des Guid’Asso un peu partout en Vaucluse, et que du coup, par rapport à ta proximité géographique, tu vas pouvoir identifier une structure qui est en capacité de t’accompagner, de t’informer, de t’orienter, comme on est plusieurs acteurs avec des compétences plurielles aussi d’association, c’est-à-dire comment on fonctionne en réunion. Réseau, c’est aussi, quand moi je n’ai pas cette compétence, je vais t’orienter vers une autre compétence, donc c’est un peu aussi la mutualisation de nos compétences et de nos champs d’intervention. Voilà, c’est surtout ce lien de proximité, et puis d’être à l’écoute des associations, on peut pouvoir avoir des lieux ressources sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour solliciter juste un coup de main, parfois.

Marie-Cécile : Éviter l’épuisement, parce qu’on parlait d’épuisement tout à l’heure, c’est un peu ça.

Salima : Ah ouais, c’est un peu, voilà, une petite lanterne qu’ils peuvent mobiliser pour les accompagner. J’étais juste avant sur un atelier où il y a une personne qui… qui vient de me parler pour me dire, nous, on n’a pas de vision globale des choses, du coup, on se sent un peu isolé, seul. Ça peut être des choses très simples, mais voilà, c’est donner un peu ce pas de côté, c’est aussi se faire ce pas de côté aussi avec l’association qui est un peu dans le dur, des fois dans le quotidien, puis de pouvoir l’informer, l’orienter.

Marie-Cécile : Aujourd’hui, je tends le micro à Benoit Leroyer, le délégué adjoint de la Fédération départementale des centres sociaux. Avec lui, on s’intéresse à ce que le bénévolat apporte concrètement à un territoire, sur le plan social et économique. Bonne écoute !

Benoit : Je m’appelle Benoit, je travaille à la Fédération des centres sociaux de Vaucluse.

Marie-Cécile : Dans ton atelier, on a parlé des bénévoles, qui sont quand même une grosse richesse des associations. Un bénévole ne se fait pas rémunérer, mais c’est une valeur. Comment on valorise le travail d’un bénévole dans une asso ?

Benoit : Ça a été un grand sujet. On s’est dit que c’était un effet levier, le fait de le valoriser. C’était un effet levier sur l’engagement. Parce que le constat… était de se dire qu’il y avait une raréfaction du bénévolat, qu’il y avait des risques de burn-out liés aux engagements bénévoles, que les gens s’engagent beaucoup, mais qu’il y avait aussi un engagement qui pouvait être versatile. Je m’engage un peu, je ne m’engage plus. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et l’objectif, c’était de le valoriser, ça. C’était de valoriser l’engagement, de le valoriser. Il y a plein de formes différentes. Il a été mis en avant beaucoup de temps conviviaux, en fait. De temps d’interconnaissance. Et en plus, ces temps-là, ils ont la possibilité aussi de prendre la température, de voir s’il y a des problématiques, de voir s’il y a des tensions entre bénévoles. Et c’est vraiment un outil pour assurer l’ancrage des bénévoles dans une structure. Parce que le monde associatif défend des valeurs. Les associations sont militantes, au sens noble du terme, au sens politique noble du terme. Et que ces associations, elles défendent un sens. Mais pour être garant de ce sens-là, la convivialité semble être un outil indispensable.

Marie-Cécile : Donc ça, c’est pour que le bénévole se sente impliqué et valorisé. En interne, comment on le valorise en externe ?

Benoit : Alors, ça aussi, ça a amené un grand débat. Il y a la possibilité de valoriser les contributions volontaires sur un budget. Donc c’est un calcul d’heures de bénévolat qu’on proratise et puis qu’on ramène en fonction du coût salarial de la mission qu’il a pu réaliser. C’est un très bon côté de plaidoyer auprès des partenaires. Et en même temps, il semblerait que ça puisse avoir un double effet. Le fait que certaines institutions puissent se dire s’ils ont des ressources bénévoles, ressources, ils n’ont pas besoin de sous, en fait. Et ça, c’est le but. Et le risque, ça a vraiment été mis en avant qu’il y ait un risque de marchandisation de l’implication bénévole. Voilà, donc il y a un questionnement qui est extrêmement présent et qui semble être aussi une tension, un enjeu sur lequel l’ensemble des acteurs présents l’ont vraiment au cœur, cette question-là.

Marie-Cécile : Moi, j’ai entendu aussi dans les échanges que le bénévolat, des fois, on disait que c’était du travail déguisé. C’est sorti aussi dans l’atelier ?

Benoit : Alors, c’est sorti. C’est sorti, bien sûr. Il y a des personnes qui nous ont dit que le bénévolat pouvait avoir une mauvaise image parce que ça prend la place d’emploi. En même temps, on nous a expliqué aussi que ça permettait de répondre à des besoins que les services publics ou que les institutions ne pouvaient plus faire faute de ressources économiques, financières. Donc, c’est pareil, encore une fois, il y a le revers de la médaille. Ça permet de le faire, mais il y a aussi un risque. Ça revient un peu à la question d’avant, à la valorisation vers l’externe. C’est que ça crée des économies, des économies sur un territoire. Quand des missions sont réalisées par des bénévoles, ça crée des économies d’emploi, certes. Et en même temps, nous a été fortement… Alors, ça, c’est ressorti des deux groupes. Le fait de dire que le bénévolat, ça se manage, ça se pilote, ça s’accompagne. Il y a beaucoup, beaucoup d’éléments qui sont revenus sur des grandes préconisations sur le fait d’accompagner la place du bénévole, d’accompagner les parcours bénévoles, bénévoles d’activité, bénévoles de gouvernance. Comment est-ce que ça s’accompagne ? Comment est-ce que ça ne s’éloigne pas du sens ? Et quels outils peuvent exister ? On a parlé de fiches missions, on a parlé de délégations, on a parlé de schémas de délégations, de mandats donnés aux bénévoles pour pouvoir réaliser des missions. Il semblerait que pour les associations qui ont des salariés et des bénévoles, une grande partie des missions des salariés soit l’accompagnement de ces bénévoles. En tout cas, une chose est sûre, c’est que ces bénévoles-là sont avant tout des habitants, des citoyens, et que c’est une forme d’accompagnement au pouvoir d’agir de ces citoyens. Et ils étaient tous d’accord pour souligner que l’implication aux bénévoles est un acte citoyen fort, et en tout cas, un acte citoyen qui semble être garant d’une forme de démocratie.

Marie-Cécile : Oui, puis c’est aussi une manière de créer du lien sur un territoire, avec peut-être une pression qui est différente, qui est là, mais qui est différente de quand on est salarié, et qui permet aussi, moi, quand j’ai été bénévole, j’ai fait des missions que je ne faisais pas, qui n’étaient pas de mon métier, donc ça permet d’évoluer.

Benoit : Pleinement d’accord. Tout ça s’est ressorti très justement. On a parlé de liens sociaux, on a parlé de liens, de découvertes d’autres personnes, de mise en avant de savoir-faire, de savoir-être, de transmission, d’acquisition de savoir-faire, de savoir-être. On a parlé de dons contre dons, jamais pour rien, et d’ailleurs, il reçoit beaucoup. On a parlé de toutes ces choses-là, on a parlé de beaucoup d’innovation, que la capacité du bénévole, c’était de réagir plus rapidement que l’institution, et d’être aussi dans la capacité d’inventer des modes d’intervention qui sortent du cadre et qui répondent, des fois à côté, mais au moins l’expérimentation permet de tenter quelque chose, donc elle permet d’y répondre. Voilà, ça a vraiment, vraiment été mis en avant sur cette flexibilité du bénévole.

Marie-Cécile : Et puis le côté créatif, effectivement.

Benoit : Le créatif, effectivement, du bénévole, c’est une sacrée force. Alors, créatif est la capacité de réflexion permanente, parce que le bénévolat, il est nourri par le sens, ça a été fortement évoqué. Le sens est le nerf de la guerre, et cette vision de toujours ramener au sens permet au bénévole de sortir des prés carrés et d’essayer de trouver des nouveaux chemins pour atteindre les objectifs visés, les effets visés. Est-ce qu’il y a toujours le même engagement bénévole aujourd’hui ? Exactement. Dans les sujets ressortis, il y avait des craintes qui ont été matérialisées par un phénomène qui est le départ à la retraite plus tard, qui s’annonce, et donc un risque d’engagement moindre, mais aussi des personnes qui arrivent en bonne santé, en pleine capacité, qui va se rétrécir. Et donc il y a vraiment le risque de perdre ces engagements bénévoles. Ça angoisse un peu. Il y a la question du bien-être des bénévoles qui reste transversale. Il y a la question de la formation des bénévoles, parce que mine de rien, le bénévole, il apporte, mais il a aussi souvent, il exprime souvent, un besoin d’être formé. Et ce qui est ressorti aussi fortement comme risque, c’est la place du bénévole et la place du salarié. Et dans les effets, on a souligné que ça permettait aux gens de développer l’estime de soi, les gens qui sont bénévoles, de retrouver une utilité sociale, de reprendre une place ou de prendre une place. Mais qu’il faut aussi faire attention aux, entre guillemets, petits chefs. C’est-à-dire, maintenant qu’ils ont une place, ils vont imposer leur manière de voir. Or, le bénévolat, il est individuel, mais il s’inscrit dans un système collectif. Et… C’est une des forces. Il n’y a pas de hiérarchie dans le bénévolat. C’est très transversal. Et il faut quand même toujours garder à l’œil le fait de se dire qu’il peut y avoir un risque d’enjeu de pouvoir pris par certains bénévoles qui sont là, peut-être pour le sens, mais avant tout pour un besoin personnel de valorisation de son être.

Marie-Cécile : C’est là où le suivi, l’accompagnement, ce qu’on disait tout à l’heure, c’est des points hyper importants dans la vie associative. Quel rôle, justement, Guid’Asso peut jouer là-dedans ?

Benoit : Guid’Asso a déjà cette capacité aussi à orienter des personnes qui cherchent à réaliser du bénévolat. Guid’Asso a aussi cette capacité de faire du lien entre les acteurs associatifs. Qui dit faire du lien, dit générer de l’interconnaissance et donc de mutualiser les bonnes pratiques. Et aussi les outils. C’est la force du réseau Guid’Asso. C’est le fait de se dire qu’ensemble on est plus fort parce qu’on bénéficie les uns des autres des bonnes pratiques et en même temps on est alerté sur les pratiques qui peuvent amener des dérives. Voilà. C’est la force du collectif de manière générale, je crois.

Marie-Cécile : Et s’il y avait peut-être un message aux auditeurs pour les inciter à devenir bénévole, à tenter l’aventure bénévole si ce n’est pas encore fait ?

Benoit : Le bénévolat, c’est du don contre don. On reçoit énormément. Le bénévolat, il a changé. Il est en train de changer. On s’est rendu compte aussi, c’était fortement remonté, qu’il y a différents types de bénévolat, que les jeunes générations ont plus la notion du bénévolat coup de poing. C’est-à-dire sur un sujet, on a besoin de mobiliser du monde, ils viennent en force, mais ils ne vont pas s’inscrire dans une forme de récurrence. Donc tous les bénévolats, ils sont bons à prendre. Et le bénévolat, c’est faire ensemble pour une transformation collective. Donc si on a des envies de changer la société, le bénévolat, c’est le meilleur outil qui existe et que c’est l’expression d’une démocratie. On a la chance en France d’avoir des associations. C’est une de nos spécificités. L’association va de 1901. Et le monde associatif, en fait, il y a quelqu’un qui l’a dit. Les associations et le bénévolat, ça ne se définit pas, ça se vit. Et c’est ça. Et c’est bien d’avoir une forme de sensibilisation, d’éducation autour de ça. Il a été évoqué aussi le fait de développer les juniors associations, parce que c’est le moyen aussi à ce que c’est. Moi, je crois que, là je te donne mon avis personnel, je crois que ce qui est le plus beau dans tout ça, c’est que c’est l’aventure collective qui est générée. C’est le fait de faire en groupe, c’est le fait d’apprendre des autres, et puis c’est de partir ensemble vers un objectif qu’on se tend, mais c’est le chemin qu’on va faire ensemble qui est la vraie aventure, et qui est la découverte de l’autre. Jacquard disait que l’objectif de l’homme, c’est de se construire soi-même en rencontrant les autres. Je crois que le bénévolat, c’est le meilleur vecteur pour ça.

Marie-Cécile : Rencontre avec Anaïs Besse, la directrice de la MJC d’Apt, pour évoquer les liens entre associations et institutions locales. Bonne écoute !

Anaïs : Je suis Anaïs Besse, je suis directrice de la MJC d’Apt et je suis aussi élue associative dans d’autres associations.

Marie-Cécile : L’objectif de cet atelier, c’était d’identifier un peu les conditions de partenariat qui pouvaient se créer entre les institutions et le monde associatif. Qu’est-ce qui est ressorti ? Il y a eu beaucoup de pistes.

Anaïs : La première chose, c’était de dire que l’alliance entre les collectivités et les associations était vraiment vitale, indispensable. Ensuite, on a parlé de l’apport financier qu’amènent les collectivités. Mais finalement, on a quand même modulé, en tout cas sur l’apport, on a aussi parlé de l’apport des infrastructures, du matériel, la mise à disposition de personnel, de locaux aussi, et puis de la valorisation aussi sur la communication dans les réseaux. On a aussi parlé du fait de s’allier autour des besoins du territoire. Ça, c’était assez positif pour croiser un peu les besoins et de, même dans les collectivités, on n’est pas forcément d’accord au niveau politique, de se dire où est-ce qu’on se rejoint. On se rejoint plutôt au niveau des besoins des habitants, en fait.

Marie-Cécile : Est-ce que le monde associatif et le monde des institutions se connaissent vraiment bien ?

Anaïs : Ça, je pense que ça dépend vraiment des territoires et des associations aussi, peut-être de leur historique, de leur taille. On a parlé beaucoup de l’interconnaissance dans les pistes, en se disant qu’effectivement, c’était un point vraiment à améliorer. L’interconnaissance, le fait que les collectivités, les élus ou les techniciens puissent se déplacer vraiment sur les actions, sur les événements ou les réunions des associations, et de créer un climat de confiance, en fait, d’avoir plus confiance les uns en les autres. Et aussi, on a une personne qui a même précisé que ce serait bien que les élus, avec les techniciens, techniciennes des collectivités, aient plus un lien de confiance aussi, notamment quand il y a un changement de politique. Après des élections, on se rend compte que les techniciens, techniciennes, des fois, sont là depuis très longtemps. C’est eux, elles, le fil rouge, alors que des fois, certains élus n’ont pas forcément confiance et ne s’appuient pas forcément spontanément, tout de suite, sur ces personnes-là. C’est elles qui sont plus en contact avec le terrain.

Marie-Cécile : On est dans une période quand même où il y a une pression. Une pression financière qui est beaucoup plus forte. Est-ce que ça crée une certaine tension, justement, entre les assos et les institutions ?

Anaïs : Oui, il peut y avoir une tension. Après, on ne s’est pas forcément beaucoup attardé là-dessus. Juste, on s’est dit qu’en fait, les choses évoluaient et que c’était peut-être l’occasion d’inventer de nouveaux modèles. C’était plutôt ça, un peu globalement. Par contre, sur la baisse des subventions, on s’est dit que des fois, ça pouvait complètement remettre en question les projets, la taille du projet, mais aussi des fois le projet en entier ou complètement la façon dont on le fait. Est-ce qu’on le fait avec des salariés ou pas, selon les moyens qui sont accordés ? Mais en tout cas, qu’il y avait dans les points négatifs une difficulté de savoir chaque année ce qu’on allait avoir comme subvention, des fois pour des projets qui sont menés depuis des fois dix ans. De se dire, tiens, d’un coup, la subvention est divisée par deux ou n’existe plus. Donc, effectivement, ça, ça remet en question beaucoup de choses et du salariat parfois.

Marie-Cécile : Donc, effectivement, ce que tu disais, ça veut dire qu’il faut réinventer un nouveau modèle, peut-être en créant plus de communication entre les deux. Est-ce qu’il y a des pistes qui sont sorties dans l’atelier des propositions de solutions ?

Anaïs : Oui, d’abord, il y a eu l’idée de co-construire, mais dès le départ, en parlant d’un diagnostic commun. Sachant que souvent, il y a des diagnostics de tous les côtés, des diagnostics qui existent déjà, alors que souvent, quand on fait un projet, on repart de zéro sur un diagnostic, alors qu’il y a plein de choses qui existent déjà. Et surtout, on s’est dit que faire un diagnostic commun entre les collectivités, les élus, les techniciens et les associations, c’était vraiment l’idée de repartir encore une fois sur l’idée des besoins du territoire, des habitants. Et c’était là où on se rejoint. De partir de ça et de voir du coup quel projet peut être monté ensuite.

Marie-Cécile : Parce qu’au final, et l’association et l’institution ont des connaissances sur ce territoire, créent du lien à leur manière. Donc cette collaboration, cette coopération, ça pourrait permettre d’avoir encore plus de force ensemble ?

Anaïs : Oui, et puis en plus, ça peut permettre aussi que les collectivités ou les élus ne remettent pas forcément en question, finalement, les objectifs du projet, parce que là, ils seraient écrits ensemble. Finalement, le diagnostic est fait ensemble, du coup, les objectifs découlent du diagnostic. Et après, voilà, l’idée, c’est d’y aller. Voir les moyens qui sont disponibles et de monter le projet.

Marie-Cécile : Est-ce qu’il y a d’autres pistes qui sont sorties dans les ateliers ?

Anaïs : Oui, il y avait plusieurs idées sur la question effectivement de l’interconnaissance, de mieux se connaître, de faire de manière régulière des réunions en commun, que ce soit les CTG, les communautés de pilotage, les communautés techniques. D’inviter peut-être plus les élus aussi et les collectivités à nos réunions en interne. Et ensuite, il y avait l’idée de plutôt essayer de faire fédération, de fédérer vraiment les associations, les structures associatives, de faire un maillage de territoires. Voir beaucoup plus fort pour avoir plus de poids, en fait, face aux politiques.

Marie-Cécile : J’avais entendu aussi quelqu’un qui disait que même si l’élu n’était pas venu quand on l’avait invité, elle lui envoyait un compte-rendu de ce qui s’était passé pour continuer à garder le contact. Et je trouve que c’est aussi une idée de garder le contact et de continuer à communiquer.

Anaïs : Oui, oui, effectivement, c’est important de ne pas communiquer qu’au moment où on demande des sous, en fait. Voilà. Et après, la dernière idée, c’était d’officialiser, en fait, les accords. Effectivement, il y a des conventions. Mais d’officialiser des fois des accords vraiment de manière beaucoup plus globale et par une fédération ou un collectif de structures, ce serait encore plus fort, pour aussi essayer de prévenir les changements politiques. Il y a un dernier point, mais c’était vraiment de l’ordre plutôt d’une réflexion, de se dire, effectivement, quels nouveaux modèles on pourrait inventer, des modèles hybrides, des nouveaux modèles sur le montage des projets. Est-ce qu’on intègre des élus sur les CA ? Est-ce qu’ils votent ou pas ? Il y a eu beaucoup cette question-là qui a été discutée.

Marie-Cécile : Oui, comment on garde son indépendance dans ces cas-là ?

Anaïs : Effectivement. On n’a pas du tout de conclusion là-dessus, mais on s’est posé la question.

Marie-Cécile : C’est là où peut-être Guid’Asso peut avoir son rôle de fédération et c’est un peu l’objectif ?

Anaïs : Oui, effectivement. En fait, l’idée, c’est vraiment de faire réseau et d’arriver à avoir un espèce de plaidoyer commun, d’avoir des objectifs en commun qui soient validés par tout le monde et qui soient officialisés et présentés aux élus, voire qui soient écrits avec les élus. Ça, ce serait l’idéal.

Marie-Cécile : Aujourd’hui, je tends le micro à Solange Linhard, la coordinatrice de l’espace de vie sociale à la MJC d’Apt. Avec elle, on parle de liens sociaux, et de ce que signifie, au quotidien, être une association ouverte sur son quartier, sa ville, son territoire. Bonne écoute !

Solange : Je suis Solange Linhard, je suis coordinatrice de l’espace de vie sociale à la MJC d’Apt.

Marie-Cécile : Sur ton atelier, l’objectif c’était de parler des associations en tant que vecteurs de liens sociaux sur les territoires. Qu’est-ce qui est ressorti ?

Solange : Nous sommes partis du postulat que nous, associations d’intérêt général, nous favorisons le lien social et nous luttons contre l’exclusion. A partir de ce constat, on s’est posé la question, quels sont les impacts positifs du lien social sur la société de manière générale ? Quels sont les risques pour la société si nous perdons ce lien social ? Et comment mettre en lumière notre capacité à créer du lien social pour que ça puisse être bénéfique et d’intérêt général sur le long terme ? Si on prend les impacts positifs, qu’est-ce qui est ressorti ? Il y avait déjà un impact personnel, d’épanouissement, d’ouverture d’esprit. D’augmentation des compétences, des connaissances. Il y a forcément un impact positif aussi sur le vivre ensemble et sur les rencontres, sur l’acceptation de l’autre, des différences. Il y avait aussi le sentiment d’appartenance à la société, de sentir qu’on est un être à part entière. Et ce lien social, le fait qu’on soit des associations qui proposent aussi plein d’activités, ça permet à des personnes de découvrir plein de choses et d’avoir accès,

des cultures, des activités qui ne seraient pas forcément accessibles si c’était des entreprises privées. Et au niveau des risques ? Il y a des risques si on perd le lien social. L’isolement et le repli sur soi, c’est quand même quelque chose qui a été étudié et provoque très souvent une montée des extrémismes, des violences. La peur de l’autre met une société en tension aussi. Donc ça, c’est un risque très important. Si nos associations ne peuvent plus être là pour créer du lien social, et puis on a arrivé à se dire…

Marie-Cécile : Les associations sont vraiment une structure parfaite pour créer aussi du lien social. Des fois, quand on parle d’associations, actions associatives, création de lien, tout ça, on pense souvent à des actions pour des personnes en précarité.

Solange : Mais au final, les associations, le monde associatif aujourd’hui, ça touche tout le monde. Oui, il y a des associations qui font énormément d’activités différentes. On connaît bien les associations sportives, les associations culturelles, les associations aussi, il y a énormément de centres sociaux qui sont des associations. Des espaces de vie sociaux, des petits cafés associatifs. Le principe d’une association, c’est d’être d’intérêt général avec une gestion désintéressée. Donc on ne le fait pas simplement pour sa propre personne ou son petit groupe de personnes.

Marie-Cécile : Qu’est-ce qui peut permettre de faire évoluer peut-être cette connaissance de création de lien social sur un territoire grâce aux associations ?

Solange : Il peut y avoir deux volets. Il y a la connaissance auprès des habitants et des habitantes et donner envie aux personnes de participer. En tant qu’usagers, mais aussi participer en tant que bénévole dans le conseil d’administration et quel effet bénéfique ça peut aussi apporter sur sa propre connaissance de soi et la propre connaissance des autres. Et il y a connaissance auprès des institutions également, comme quoi ce lien social est crucial pour la société. Si on n’était pas là, ce serait difficile en fait. Auprès des habitants, la première chose, c’était que nous-mêmes, déjà au sein de nos associations, nous appliquions ce lien social.

Solange : Des gouvernances transversales, que déjà au sein de nos associations, nous ayons vraiment ce lien. Comme ça, nous pouvons aussi mieux le porter et mieux le communiquer vers l’extérieur, qu’entre associations, nous coopérions, nous mutualisions les choses, que nous pensions à des projets communs. Et ne serait-ce que ça permet que les personnes, par exemple, qui sont au club de foot et les personnes qui sont au club de poterie se rencontrent sur des projets communs. Et ça, ça peut être quelque chose qui est… Ça peut être quelque chose qui est plus porteur pour la commune, par exemple, et donner à voir aux élus que ces actions sont importantes. Et je pense que la joie des habitants et la participation des habitants est une bonne évaluation. On s’est dit aussi que pour mettre en lumière cette capacité, c’est de réinvestir les places publiques, de sortir peut-être de nos locaux plus. Il y a plein d’associations qui le font déjà. Mais réinvestir la place publique et avoir des espaces de rencontres, tels que des tiers-lieux, ou d’autres termes aussi, des moments où on se retrouve, des moments conviviaux, qui permettent de sortir de l’activité pour lesquelles, par exemple, les personnes sont à l’association. Et du coup, c’est des moments de rencontre. Et qui sont visibles par toutes les personnes, même si on est sur la place publique, même pour les personnes qui ne connaissent pas. Et peut-être que la curiosité les fera venir. On est aussi bien conscients que certaines personnes élues n’ont pas forcément envie que l’on crée du lien social et de l’initiative citoyenne. Parce que c’est aussi le projet de la plupart de nos associations, c’est un effet collatéral. Donc on est bien conscients et conscientes de ça, et on s’est dit, comment faire pour réussir à rassurer les élus et être plutôt en coopération. Du coup, voilà, il y a peut-être un discours un peu rassurant à construire ensemble et réussir à avoir un argumentaire comme quoi, en fait, c’est bénéfique. Et certainement des personnes qu’on n’arrivera pas à convaincre, mais…

Marie-Cécile : On ne peut jamais convaincre tout le monde.

Solange : Ça peut être aussi la preuve parfaite. Par l’exemple, peut-être au début, s’autonomiser du soutien municipal, par exemple, si la municipalité n’est pas d’accord pour la création d’un projet associatif, quel qu’il soit. S’autonomiser, aller chercher des soutiens ailleurs. Et s’il y a des retours positifs des habitants, des habitantes, et puis des soutiens d’autres institutions telles que l’Europe, par exemple, petit à petit, la municipalité peut devenir coopérante et se dire, ah mais en fait, voilà. Et enfin… En fait, c’est quelque chose qui est porteur dans le village ou dans la ville. Aussi, comme piste d’action concrète, des élus ont pu en témoigner pendant l’atelier. Si la municipalité est porteuse aussi de dynamique, de coopération, met à disposition des moyens, des organisations pour que les associations puissent se rencontrer et faire ensemble, ça facilite aussi beaucoup les choses. Et on est donc dans une coopération, association et commune. Et donc, c’est une vraie coopération. Et la place des élus est très importante. Et le rôle de Guid’Asso là-dedans ? Ça peut être déjà passé par les formations aussi des administrateurs, des administratrices et même des salariés sur cette façon de coopérer et de faire ensemble. Un projet porté à cinq va être a priori beaucoup plus visible, avec beaucoup plus d’impact qu’un projet porté à une association qui le voit que par un axe. C’est quelque chose qui s’apprend en fait. On peut avoir des fois peur de la concurrence. Et en fait, en faisant ensemble, en général, c’est toujours mieux que seul. Il y a aussi le fait déjà de se rencontrer, de découvrir des nouveaux collègues et des nouveaux partenaires. C’est des fois des moments qui sont difficilement valorisables. Mais en fait, on voit au niveau professionnel, au niveau de nos comités de communes, dès qu’il y a des réunions inter-partenariales qui sont proposées, c’est bon, on a mis un visage sur un nom et la fois d’après, on n’hésite pas à appeler et puis on fait ensemble.

Marie-Cécile : Ce n’est pas toujours facile à mesurer. Est-ce que ça fait partie aussi des questionnements de comment on arrive à mesurer ça pour après peut-être convaincre derrière et dire regardez, ça fonctionne. Mais c’est vrai que ce n’est pas facile.

Solange : Non, mais ça nourrit aussi une culture commune, une façon de travailler collective et tout est beaucoup plus rapide. C’est beaucoup plus efficace parce qu’on n’a pas besoin de se re-rencontrer à chaque fois, de repartir de zéro. Donc créons du lien sur le territoire et toujours penser quand on monte des projets à partir du terrain, à partir des besoins, à partir des personnes qui, a priori, vont être touchées par le projet. Parce que des fois, on se trompe et puis en fait, on est à côté de la plaque et puis on se dit ah, mais il n’y a pas assez de participation, voilà. Mais en fait, peut-être des fois, le projet ne correspond pas aussi et d’aller voir les personnes concernées, les premières concernées pour savoir qu’est-ce qui leur plairait, leur conviendrait pour faire des choses adaptées aux besoins. Il y a aussi donc pour se faire connaître la plateforme qui s’appelle jeveuxaider.gouv.fr. C’est une plateforme où les associations peuvent se présenter et évoquer leurs besoins. En matière de bénévoles, de personnes qui pourraient venir aider, les personnes découvrent ainsi les associations et peuvent aller donner un coup de main ponctuel, enfin voilà, ça dépend. Et il y a eu plusieurs témoignages d’associations pour lesquelles c’était vraiment bénéfique et des personnes aussi qui sont restées au final dans l’association et qui y prennent plaisir. Ça peut être une autre manière de créer du lien, même si c’est numérique.

Marie-Cécile : Aujourd’hui, on réfléchit avec Éric Gauthier, chargé de mission au sein de l’association Au Maquis, à comment mesurer l’impact des actions associatives, notamment sur le plan économique. Bonne écoute !

Éric : Éric, je suis animateur à l’association Au Maquis. Au Maquis, c’est une association d’éducation populaire dans le sud du Vaucluse, qui est basée à Loris. Et nous, on travaille à construire des espaces de liens sociaux pour lesquels on a pour objectif de transformer notre système alimentaire.

Marie-Cécile : Aujourd’hui, tu as animé un atelier autour de la mesure des impacts des associations.

Éric : C’était même la mesure des impacts économiques. C’est la mesure économique de nos associations. Et doit-on en faire ? L’enjeu qui est derrière, et ce qui est ressorti de l’atelier, c’est qu’il y a une vraie tension à se saisir ou pas de ces outils de mesure économique, dans le sens, qu’est-ce qu’on en fait ? Et donc, d’où vient, entre guillemets, le donneur d’ordre de la construction de ces trucs-là ? Et l’idée, c’était de les faire se positionner. J’ai beaucoup utilisé l’outil du débat mouvant ce matin, justement pour les mettre dans une binarité de d’accord, pas d’accord, et de voir dans quelle mesure ils étaient capables de changer, d’avis en fonction des arguments qui étaient posés, et de voir justement au travers de ça où se situent nos lignes de tension. La dernière question, par exemple, elle portait vraiment autour de qui doit initier une démarche de mesure économique ? Est-ce que c’est l’institution ? Et est-ce que, si c’est l’institution, cette démarche aura pour objectif d’exclure certaines pratiques non mesurables ? Est-ce que c’est dans le social ? Est-ce que c’est dans l’environnement ? Est-ce qu’on peut tout mesurer ? Et donc, est-ce que nous, si on entre là-dedans, on ne se tire pas dès le départ une balle dans le pied en s’excluant à terme d’indicateurs ou de mesures qui nous semblent être nous pertinentes pour mesurer l’impact social, environnemental, sociétal de nos actions ? Et d’un autre côté, on pourrait aussi nous-mêmes être porteurs de démarches de mesure de nos impacts économiques de manière à ce que nous maîtrisions les outils de la mesure et que cette démarche soit à même de prouver, l’utilité sociale de nos associations, le côté essentiel dans le sens Covid du terme, que nos associations sont des outils essentiels du lien social, sont des outils essentiels de sauvegarde de l’environnement, sont des outils essentiels du développement de la culture, etc. Et donc, comment est-ce qu’on vient travailler cette tension-là ?

Marie-Cécile : Comment on mesure un impact quand on est sur la création de liens sociaux, de l’inclusion ? Est-ce qu’il existe des outils déjà ? Est-ce qu’il y a plein de choses à créer ? Comment ça se mesure ?

Éric : Il y a des choses qui existent. Maintenant, comment nous nous en saisir ? Et pareil, une des questions que je leur ai posées ce matin, c’est est-ce que des mesures de nos impacts économiques sont aujourd’hui applicables dans le système comptable que je pourrais nommer de capitaliste qu’on a aujourd’hui ? Parce qu’en fait, on se rend compte que notre système comptable, il est là pour valoriser l’impact financier, mais pas du tout les autres impacts. Et donc en fait, aujourd’hui, on se retrouve avec un système économique, qui se traduit par une comptabilité. On utilise la même, qu’on soit une association ou une entreprise, on a les mêmes indicateurs de chiffre d’affaires, d’excédent brut, d’exploitation, etc. Et donc cette comptabilité-là, une entreprise polluante, elle va externaliser la pollution. Et la pollution, elle va être prise en charge par toi et moi dans nos impôts, avec lesquels l’État va faire de la dépollution. Une association qui, elle, va faire du nettoyage de rivières, elle ne pourra pas valoriser dans son bilan l’économie que l’État va faire à ne pas avoir à dépolluer la rivière. Et donc on a une entreprise qui, elle, gagne de l’argent en externalisant ses dépenses, alors elle pourrait très bien les intégrer. On sait très bien combien coûte à l’État la pollution que va créer l’usine. Donc le coût de la dépense publique pourrait être intégré dans la comptabilité privée, comme le coût économisé par les associations ou grâce aux réseaux associatifs, pourrait être intégré dans leur comptabilité de manière à revaloriser les trucs. Et donc ça rééquilibrerait cette tension qui voit le monde privé individualiser les revenus et les bénéfices pour socialiser les effets négatifs et les dépenses. Est-ce que nous, aujourd’hui, mesurer notre impact économique dans un système comptable tel qu’il est aujourd’hui ? Je trouve qu’il y a une tension qui, elle, est difficile à résoudre parce qu’en fait on n’a pas l’outil vraiment adapté. En bas de nos bilans, là, on peut toujours dire qu’on peut toujours rajouter les valorisations du travail bénévole, les valorisations des biens matériels, etc. Mais en fait, si je suis en déficit avec une assaut de 10 000 euros, j’aurais beau avoir 300 000 euros de valorisation du travail bénévole, ça ne changera rien qu’à moins de 10 000, on fermera un jour. C’est pour ça que je pense que qui est l’émetteur de la démarche d’aller faire la mesure économique est extrêmement important pour garder la main sur les outils de l’évaluation, sur les critères de l’évaluation, sur qu’est-ce qu’on en fait et qu’est-ce qu’ils ont comme valorisation et comment est-ce que derrière on s’en sert pour faire un plaidoyer pour une autre comptabilité. Peut-être un jour parler d’une remise en cause de la comptabilité pour créer une comptabilité environnementale, ce qui aujourd’hui, au vu des congrès internationaux qu’on a sur l’océan, la planète, etc., devrait être une action prioritaire.

Marie-Cécile : Et peut-être à plus court terme, est-ce qu’il y a des pistes qui ont été données ou est-ce que des solutions sont déjà trouvées dans certaines associations qui ont participé aux ateliers ? Est-ce qu’il y a des choses qui sont sorties ?

Éric : Pas vraiment, à part effectivement faire les évaluations des valorisations qu’on peut avoir, mais qui ne donnent pas d’impact réel sur comment ça a transformé cette rivière d’être nettoyée. Ça, on n’a pas du tout ça. La seule piste vraiment qu’on a eue, c’était d’aller voir du côté des entreprises privées qui, au travers de leur RSE, ont trouvé des mécanismes comptables pour valoriser ça. Peut-être qu’on pourrait le faire aussi. Et j’ai l’impression qu’en tant qu’entreprise privée, en tant que réseau, on a peut-être intérêt à justement se questionner là-dessus pour justement, de manière collective, être plutôt dans la proposition que de subir cette injonction à la mesure qu’on reçoit aujourd’hui en permanence.

Marie-Cécile : Oui, il y a des obligations dans les bilans. Il y a un moment où il faut remplir des cases.

Éric : C’est ça, remplir des cases qu’on n’a pas écrites. Donc en fait, des fois, on ne rentre pas dans les cases. Et c’est dommage, parce qu’en fait, tout le monde y perd. Et l’État social y perd aussi de ne pas savoir ce que ça crée comme économie aussi. C’est une autre forme d’économie. Ce n’est pas une économie capitaliste, mais c’est quand même une économie en tant que telle. Et c’est dommage de l’ignorer, parce qu’en fait, ça pourrait gonfler nos PIB pour le coup. Effectivement.

Marie-Cécile : Et alors, est-ce que justement, Guid’Asso, là-dedans, pourrait avoir un rôle à jouer sur cette réflexion, ce lien peut-être à créer avec les entreprises pour trouver d’autres pistes et une autre manière de mesurer les choses ?

Éric : Déjà, Guid’Asso, je pense que le fait de fédérer un réseau d’acteurs sur des territoires va permettre de nous conscientiser les besoins qu’on a. Et après, ce n’est pas Guid’Asso en tant que tel qui va le pouvoir, mais en mettant en place le réseau, ils vont nous permettre à nous de nous saisir de ces sujets-là et pour voir comment on va aller les creuser derrière. Et je pense que dans nos départements, aujourd’hui, c’est essentiel d’avoir justement un réseau associatif qui soit dense et qui soit solidaire, parce qu’aujourd’hui, on se retrouve de plus en plus en concurrence. Entre associations, face au financement public qui se raréfie. Et malheureusement, on l’a subi, cette concurrence-là. On est obligé de rentrer dans ces fonctionnements-là, parce que sinon, si on n’a plus les financements, on ferme les unes après les autres. Et comment est-ce qu’avec de la mise en réseau, on arrivera à construire une sorte de conscience de classe associative qui nous permettrait d’aller revendiquer des choses ? Et je pense que l’enjeu de Guid’Asso, il est là aussi de, à la fois, permettre à des nouveaux… de nouvelles habitantes des territoires de se mettre en dynamique associative et d’accompagner cette construction associative, ce qui permettra de faciliter aussi beaucoup de choses et de faire grandir notre réseau. Et justement, à ce niveau de travail de réseau, d’être capable d’en sortir des sujets politiques qu’on a envie d’aller porter un peu plus haut.

Marie-Cécile : Oui, d’être plutôt en coopération qu’en concurrence, même si le système, aujourd’hui, pousse à être en concurrence. Mais en tout cas, peut-être de créer une nouvelle dynamique qui permettrait de créer une nouvelle manière de mesurer les choses.

Marie-Cécile : Après avoir parlé de gouvernance, de bénévolat, de lien social, de relations avec les institutions et de mesures d’impact, il nous reste un sujet fondamental pour boucler cette série, c’est l’accompagnement des associations. Pour cela, j’ai tendu mon micro à Stéphane Solaire, le directeur de l’association Avec, qui porte le lieu culturel et citoyen La Gare de Coustellet. Bonne écoute !

Stéphane : Je m’appelle Stéphane Solaire, je suis directeur de l’association Avec, qui gère La Gare à Coustellet. C’est à la fois une scène de musique actuelle, et à la fois un espace de vie sociale et un espace pour les jeunes.

Marie-Cécile : La thématique de l’atelier, c’était accompagner les associations c’est un enjeu pour structurer le territoire. Qu’est-ce que ça veut dire accompagner les associations ?

Stéphane : Déjà c’est les rencontrer, c’est savoir qu’elles existent, et c’est aussi déjà de discuter et de voir s’il y a des problématiques ou pas, ou s’il y a des envies de développement, de mise en réseau, de partenariat, tout ça au service d’un territoire, et d’usagers ou de citoyens ou d’habitants. C’est d’abord réfléchir au territoire, et quelle place toute cette vie-là a sur ce territoire-là, et comment le territoire vit, et comment les assos ou nous, on a envie que vivent ce territoire.

Marie-Cécile : Pendant les ateliers, qu’est-ce qui est ressorti comme besoin peut-être d’accompagnement ?

Stéphane : Ce qu’on peut dire de façon synthétique, c’est qu’il y a un besoin de formation sur les gouvernances, en particulier les administrateurs, sur un petit peu, c’est quoi une asso, c’est quoi la loi 1901, et après quelle organisation on peut mettre en place pour que tout le monde s’y retrouve. Et après il y a des complexités, il y a des salariés, et là c’est autre chose qui rentre en jeu sur les organisations RH, les organisations, tout ce qui est administratif, tout ce qui est aussi maintenant convention collective, code du travail, etc.

Marie-Cécile : Quand on parlait de formation, quand on a une association qui est principalement gérée par des bénévoles, parler de formation, ça peut être peut-être un peu trop strict ?

Stéphane : Alors moi je parlerais plus d’information, c’est de la théorie aussi, mais comment pourrait fonctionner cette entité, sachant que ça doit garder, Tout à fait. C’est de la théorie aussi, mais comment pourrait fonctionner cette entité, sachant que ça doit garder, tout un pan démocratique, et une asso est là aussi pour la transformation sociale et sociétale. Donc voilà, comment les gens ont envie de s’engager, comment ils ont envie de s’organiser et de fonctionner.

Marie-Cécile : Est-ce que les associations mutualisent leur formation sur ce genre de sujets,

Stéphane : qui sont des sujets basiques quasiment à chaque asso ? De ma connaissance, pas forcément, ça va mutualiser sur de l’action. Par contre dès qu’on rentre dans le structurant, c’est un petit peu différent. Déjà ils n’ont pas, enfin il y en a plein qui ne savent pas que ça existe. Donc je pense que c’est vraiment quelque chose à mettre en avant, et trouver la bonne méthodologie. Est-ce qu’on parle de formation, d’information, de discussion, d’échange de savoirs, échange de pratiques ? Oui, c’est plus formation-action à l’éducpop quoi.

Marie-Cécile : Donc il y a besoin de beaucoup de coopération, d’échanges, de rencontres entre les associations, pour pas qu’elles restent seules de leur côté, et qu’elles se perdent dans ces questions-là ?

Stéphane : C’est ça, c’est déjà les écouter. Et il y a un gros besoin de reconnaissance. Ça je pense que c’est la première entrée. Et la deuxième entrée, elle est plutôt économique. Je pense qu’on est obligé de passer par déjà la reconnaissance. Donc oui, aller les rencontrer, savoir ce qu’ils font. Et puis petit à petit ils viendront aussi sur ces côtés-là. Mais il y a vraiment ce besoin de reconnaissance associatif dans sa globalité. Parce qu’il y a des assos qui sont invisibles. Le club couture qu’on a à côté à Maubec, on ne savait même pas qu’il existait. Et puis du coup on a rencontré une ou deux personnes, et puis là on fait un atelier avec. Et puis c’est comment petit à petit les rendre visibles.

Marie-Cécile : Et puis même les toutes petites assos comme ça, le club couture, ça crée du lien, ça a un impact sur un territoire.

Stéphane : Complètement. Et puis c’est surtout, c’est intergénérationnel. C’est ce que nous on cherche à faire, et ça se fait déjà. Donc comment mutualiser, comment travailler ensemble, et ça c’est hyper intéressant. La co-construction de projets sur un territoire, c’est hyper intéressant.

Marie-Cécile : Est-ce qu’il y a des pistes qui ont été posées, d’idées de choses qui pouvaient être faites, qui existaient peut-être déjà sur d’autres territoires ?

Stéphane : Alors il y a des choses qui existent sur d’autres territoires. Là on n’a pas eu de pistes, mais on a eu beaucoup de remontées. Mais il y a des pistes déjà à travailler par territoire. Je pense que ça c’est quelque chose d’important. Parce que sur les territoires, il y a la notion de ruralité, périurbain, urbain. C’est quand même pas le même travail, je pense. Je pense que la mise en réseau, et il y en a qui n’ont besoin de rien. Juste de dire on est là, on fait ça, voilà ce qui se passe.

Marie-Cécile : Et pas dupliquer les actions finalement, si ce n’est pas la peine de faire deux fois.

Stéphane : Tout à fait. Et puis avoir cette cartographie aussi, et de compétences et d’activités. Je pense que ça c’est important. Est-ce que c’est là où Guid’Asso peut avoir un vrai rôle à jouer ? Tout à fait. Déjà élargir le réseau. Parce que ça c’est important d’avoir d’autres structures qui se mettent dans l’accompagnement. Et puis de travailler justement sur les modalités de rencontre sur les territoires. Croiser les savoirs froids, les savoirs chauds. De l’action à la théorie. Quel intervenant on peut faire venir ? Qui on peut agiter pour venir parler, discuter, présenter les choses. Et puis donner la parole aux assos. Je pense que là c’est quelque chose d’indispensable.

Marie-Cécile : Et alors est-ce que justement, puisqu’il y a ce besoin de coopération, mutualisation, il y a aussi besoin de la reconnaissance de ce travail-là qui est important pour un territoire. Et donc de trouver des financements pour pouvoir créer tout ça ?

Stéphane : Déjà il va falloir trouver une organisation, une structuration. Même au sein de Guid’Asso, il va falloir trouver ça. Analyser les compétences des structures accompagnantes. Et ensuite, là c’est à Guid’Asso peut-être d’aller titiller les partenaires pour avoir des budgets sur de l’ingénierie. C’est d’avoir comme ça une enveloppe financière qui nous permette un vrai accompagnement et faire venir des gens de l’extérieur. Et ça c’est important d’avoir des regards un petit peu différents. D’autres régions, d’autres départements, d’autres secteurs.

Marie-Cécile : Est-ce que tu penses qu’aujourd’hui on est dans une période peut-être plaque tournante du monde associatif où avec les baisses des subventions, les recherches de financement qui sont un peu différentes, justement ces envies de coopération. C’est un moment alors peut-être difficile, mais en face ça peut être aussi un moment de créativité

Stéphane : et de réinventer un modèle peut-être plus vertueux Et oui. Là il y a un besoin de redonner aussi sens. Pour moi les assos c’est la transformation sociale et sociétale. Donc c’est comment on a des réflexes là-dessus. Et il y a quand même un projet politique au sens de la vie de la cité. Dans chaque asso normalement il y a un projet politique. Et c’est comment on peut discuter autour de tout ça. Et on a des enjeux à très court terme qui sont les élections municipales. On a des agglos, on a des intercos. Donc il y a un enjeu territorial qui va être énorme. Et les assos elles portent des projets. Elles ont un contact direct avec les habitants, avec les citoyens. Et je pense qu’il y a vraiment un enjeu là-dessus aussi. Que ça s’implique sur la vie du territoire, mais une vie un petit peu différente aussi, une vie politique. Qu’est-ce qu’on veut sur nos territoires dans les prochaines années ? Il va falloir faire un petit peu, c’est pas contre-pouvoir, mais dans tous les cas quand on voit les annonces de baisses, ça va être compliqué. Et le milieu associatif va devoir se positionner clairement aussi. S’il n’y a pas d’argent, en gros, est-ce qu’on continue à faire ou pas ? Est-ce qu’on abandonne ? Est-ce qu’on agit autrement ? Je pense qu’il y a des choses à réfléchir.

Marie-Cécile : Et toi tu le sens comment ?

Stéphane : C’est un contexte très dur. On ne sait plus ce qui est fake ou pas. Les gens ne s’y retrouvent plus. Il y a une rupture de génération. Enfin il y a plein, plein de choses qui se mélangent.

Marie-Cécile : C’est là où le monde associatif et les humains qui essayent de bouger les choses ont un vrai rôle à jouer aussi.

Stéphane : C’est le collectif qui va faire bouger les choses. Donc c’est là, là, la coopération, la mutualisation et vraiment réfléchir à ça à plusieurs, ça va être indispensable. Il faut qu’on y arrive, voilà. Et à nous de mobiliser aussi, et à nous de faire passer des messages, de rendre accessible tout ça, d’expliquer. Enfin voilà, on a ce rôle-là aussi un petit peu de, j’allais dire éducatif ou pédagogique, je ne sais pas, mais on a ce rôle-là à prendre en main et à l’assumer. Oui, tout à fait. Et puis c’est qu’est-ce qu’on veut pour notre territoire. Et ça c’est important, je pense.

Marie-Cécile : C’est la fin de cette série d’épisodes consacrée au monde associatif. J’espère qu’elle vous aura permis de mieux saisir les enjeux qui traversent aujourd’hui les associations sur nos territoires, leur rôle essentiel dans la création de liens sociaux et dans le développement économique local, les nombreuses problématiques qu’elles rencontrent, l’importance de l’engagement bénévole et le besoin de mieux coopérer entre acteurs, notamment grâce au réseau Guid’Asso. Un grand merci à toutes les personnes rencontrées pour leur temps, leur clarté et leur capacité à résumer en quelques minutes les échanges très riches qui ont marqué cette journée. Merci bien sûr à l’Aprova 84 et à Guid’Asso pour leur confiance et pour m’avoir confié la réalisation sonore de cette série dont le sujet, vous vous en doutez, ne pouvait que me passionner. Pour plus d’infos sur Guid’Asso, rendez-vous sur le site guidassopaca.fr.

Soutenir Esperluette :

un média indépendant & humain

Avec plus de 65 000 écoutes cumulées depuis 2018, Esperluette met en lumière celles et ceux qui tissent du lien, inventent, transmettent, accompagnent, créent et réenchantent notre quotidien.

S’associer à Esperluette, c’est s’associer à un média sensible et engagé, qui valorise l’humain avant tout.

Épisode dédié – Valorisez votre histoire autrement

Je vous propose un épisode sur-mesure (entre 15 et 30 minutes) pour raconter :

– votre mission,

– vos valeurs,

– votre savoir-faire,

– vos engagements,

– et la singularité de votre projet.

Un format narratif et authentique, qui va bien au-delà de la publicité classique :

il donne du temps, de la profondeur et de l’émotion.

Le Podcast Suspendu® – Offrez de la visibilité à une association

Le Podcast Suspendu® permet à une entreprise, une collectivité ou un particulier :

de soutenir une association,

… tout en lui offrant un épisode complet,

… diffusé sur toutes les plateformes via Esperluette,

… réutilisable librement par vos soins et par l’association.

Vous choisissez l’association (ou je vous accompagne dans le choix), et je réalise un épisode qui met en lumière son action,

avec une introduction dédiée à votre structure.